Come latte e frumento ci salvarono la pelle

Di solito si pensa che occorrano milioni di anni perché una popolazione si adatti ad un cambiamento ambientale o dietetico. Non è così. La tolleranza a digerire lo zucchero del latte (lattosio) è un chiaro esempio del perché non sia così. Il lattosio è uno zucchero subentrato nella dieta dell’uomo solo in seguito alla domesticazione degli animali, cioè non prima di 8-10 mila anni fa.

C’era un problema. Fino a quel momento l’uomo, raggiunto lo svezzamento, smetteva di assumere latte. Perciò, siccome la natura tende a essere economa, la produzione dell’enzima necessario alla digestione del lattosio (lattasi) cessava.

Circa seimila anni fa, in un gruppo di pastori dei monti Urali, è intervenuta allora una mutazione sul gene che interrompe la produzione della lattasi. E ciò ci ha premesso di continuare a consumare latte. Così oggi c’è chi tollera benissimo il latte e chi per niente.

La normalità non è la presenza di lattasi, ma il contrario. Meno del 5% degli adulti cinesi, giapponesi, coreani e altri popoli dell’Asia orientale sono in grado di tollerare il lattosio. Quelli che lo tollerano meglio sono i Nordeuropei: 95% degli olandesi, danesi, svedesi e altri scandinavi (1). E non è un caso.

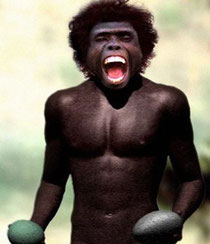

Diecimila anni fa, i cacciatori-raccoglitori che avevano popolato la Terra per milioni di anni cominciarono ad estinguersi. Lasciavano il posto agli agricoltori-allevatori.

Questi inizialmente si trovavano soprattutto nel Medio Oriente e nelle regioni orientali del Mediterraneo. Circa 8-9 mila anni fa presero a migrare nel nord Europa, allora ricoperto da foreste foltissime.

Solo a partire da questa data l’uomo inizia ad addomesticare gli animali da mungere e di conseguenza a bere latte.

Domanda: come avevamo potuto sopravvivere fino a quel momento se per milioni di anni non ne avevamo bevuto? La risposta è: grazie al fatto di vivere sotto il sole a picco dell’Africa equatoriale, che consentiva di produrre più vitamina D3 che così fissava in maniera ottimale il poco calcio proveniente dall’alimentazione nello scheletro. Per questo avevamo sviluppato una carnagione adeguata, cioè fortemente scura. Anche solo diecimila anni fa, non c’era un solo uomo sulla faccia della terra ad avere la pelle chiara.

C’è un motivo specifico che spiega perché fino a quel momento la pelle chiara fosse stata un’anormalità. Il motivo è il cancro: il cancro alla pelle. Stando esposti per milioni di anni al sole a picco dell’Africa equatoriale, saremmo stati soggetti a un maggiore rischio di tumore. Serviva una protezione. E questa venne dalla melanina, che protegge da scottature e cancro (2).

Il melanoma maligno colpisce infatti di più i soggetti di pelle chiara. La moderna abitudine presente soprattutto in alcuni paesi

(es. Australia, Usa) e in certi periodi dell’anno di praticare sport all’aria aperta e a petto nudo ha fatto registrare un’impennata dei casi di melanoma maligno. Un’ulteriore conferma è data dal

fatto che quando un individuo dalla pelle molto scura viene colpito dal melanoma, questo si manifesta di più nelle parti meno pigmentate del corpo: piante dei piedi, palmi delle mani, labbra

(3).

C’è anche un altro motivo. Una volta “inventata” l’agricoltura, gli uomini avevano cominciato a nutrirsi di frumento, fino a che questo era diventato l’alimento base dell’alimentazione.

Ciò poteva rappresentare un grosso problema, perché il frumento non contiene dosi significative di vitamina D, indispensabile per fissare il calcio. È però presente l’ergosterolo, che sotto l’azione dei raggi del sole si trasforma prima in in vitamina D2 e infine in vitamina D3. Una pelle chiara permette ai raggi ultravioletti di raggiungere più facilmente il sangue e di attivare questa conversione.

Quando nel Neolitico l’uomo si trasferì nel nord Europa, tra le cui foreste il sole filtrava con difficoltà, tutta quella melanina non serviva più. Il rischio di rachitismo/osteomalacia superò quello di tumore alla pelle. Perciò la pelle si schiarì.

Ma in quei luoghi faceva molto freddo, per cui l’uomo doveva coprirsi. Coprendosi riduceva ancora di più l’esposizione ai già scarsi raggi solari. Per nostra fortuna, una parte del corpo restava parzialmente scoperta: il viso, che infatti acquisì delle zone rosee in corrispondenza delle guance proprio per poter sfruttare al meglio quei pochi raggi che riuscivano a irradiare la loro cute.

In questo modo, la lattasi poté funzionare (4): infatti, ancora oggi, in quelle zone si registra la più alta tolleranza al lattosio.

Il motivo per cui i cinesi non tollerano il latte è da ricercare nel fatto che non sono mai stati soliti allevare animali in condizioni climatiche che richiedono la sola manodopera umana o al massimo pochi animali da tiro. Ciò li ha privati del latte.

Consumavano invece il maiale, ma non mungevano la scrofa, perché le ghiandole mammarie di queste non si prestano alla mungitura. La scrofa ha serbatoi (mammelle) limitati, per cui dopo aver allattato per circa 15 minuti i maialini, ha l’esigenza di nutrirsi. I cinesi non potevano dunque fare del latte un loro prodotto alimentare abituale, e traevano il calcio dai vegetali a foglia verde scuro (cavoli, insalata, spinaci) e dalla soia, nota specialità cinese (2).

Il latte ha una storia nobile alle spalle, non può essere svilito da quattro sfaccendati che senza alcun titolo vi vengono a dire di eliminarlo dalla vostra dieta perché causa di tutti i mali dell’uomo.

Bibliografia

1. Kretchmer N, Lactose and lactase, Sci Am, 227 (4): 71–8, 1972.

2. Harris M, Good to Eat: Riddles of Food and Culture, Illinois: Waveland Press. 1998.

3. Ariel I, Theories regarding the etology of malignant melanoma, in “Malignant melanoma”, New York 1981, 9-32.

4. Joachim Burger et al, Absence of the lactase-persistence-associated allele in early Neolithic Europeans, 2006.

Scrivi commento

Maria (giovedì, 07 agosto 2014 08:51)

Salve dott. Musolino, da dove nasce allora la considerazione che il latte sia altamente acidificante e decalcifica le ossa, provocando l'effetto opposto al motivo per cui lo si assume?

Giuseppe Musolino (mercoledì, 19 novembre 2014 13:40)

Dal fatto che il latte è effettivamente un alimento acido, come più o meno tutte le proteine. Questo ha portato alcuni sfaccendati a sostenere che una volta ingerito acidificasse l’organismo e quindi potesse causare tutta una serie di malattie. E allora hanno tirato fuori la storia del dover alcalinizzare la dieta per controbilanciare questo presunto eccesso di acidità. Balle, innanzitutto perché per fortuna il nostro corpo ha dei meccanismi (renali e polmonari) in grado di compensare qualunque situazione del genere. Inoltre, se anche mangiassimo il cibo più alcalino esistente, questo una volta arrivato nello stomaco verrebbe in contatto con i succhi gastrici (acidi), che ne neutralizzerebbero immediatamente l’alcalinità. E se anche per ipotesi l’alimento riuscisse a superare lo stomaco indenne nella sua alcalinità arrivando all’intestino e infine al sangue, il corpo metterebbe in atto i succitati sistemi per ripristinare il pH corretto. Attenzione a chi affidate le vostre letture.

Alessandro Comità (giovedì, 20 novembre 2014 02:54)

Premetto la mia ignoranza (non ho nessun titolo). Chiarito questo, innanzitutto ringrazio per l'interessantissimo articolo; in secondo luogo, esporrò qui di seguito la mia opinione. A me sembra che l'attenzione più che sul latte in sé in senso assoluto, andrebbe spostato su due considerazioni "relative"; la prima dovrebbe essere ovvia, la seconda un po' meno: mi riferisco alla quantità di assunzione e alle modalità di produzione dell'alimento. Posto che il latte assunto nelle giuste quantità in assenza di manifestazioni di intolleranza al lattosio è un alimento prezioso, abbiamo delle certezze riguardo la salubrità di un alimento prodotto secondo le famigerate modalità intensive, che non tengono in considerazione la salute dell'animale, né in riferimento al suo habitat, né al cibo che mangia, né ad eventuali somministrazioni volte a massificare la produzione? Anche se parzialmente le condivido, non mi riferisco qui a tematiche ambientaliste/animaliste, bensì squisitamente alla qualità dell'alimento, che, appunto, dipende dalla qualità di vita dell'animale (cibo, habitat, trattamenti,...).

Giuseppe Musolino (giovedì, 20 novembre 2014 13:50)

Le condizioni di vita dell’animale possono influenzare la parte lipidica, non quella proteica. I valori relativi alle proteine rimangono pressoché inalterati, ciò che cambia è la parte lipidica, che negli animali allevati in modalità intensiva potrà essere più ricca di acidi grassi saturi mentre in quelli selvatici si arricchirà di polinsaturi. Nel caso del latte la questione è comunque di poco conto, considerando i pochi grassi presenti nel prodotto intero e quelli ancora minori nel parzialmente scremato e nello scremato.

Alessandro Comità (venerdì, 21 novembre 2014 05:51)

Lei come interpreta l'atteggiamento dei nutrizionisti di Harvard, che invitano alla moderazione nel consumo di latte e derivati, definendoli non essenziali nell'alimentazione degli adulti? "Moderate consumption of milk or other dairy products—one to two servings a day—is fine, and likely has some benefits for children. But it’s not essential for adults, for a host of reasons."

http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/healthy-eating-plate-questions/

http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/calcium-full-story/

Giuseppe Musolino (venerdì, 21 novembre 2014 12:14)

Esatto: moderate assunzioni di latte e derivati, non abolizione. Che poi l’uomo possa vivere anche senza è tutto un altro discorso dal dire che possa far male. Nessun alimento è essenziale per l’adulto, nel senso che ogni cibo è per fortuna rimpiazzabile da altri: ci sono nutrienti essenziali, non alimenti.